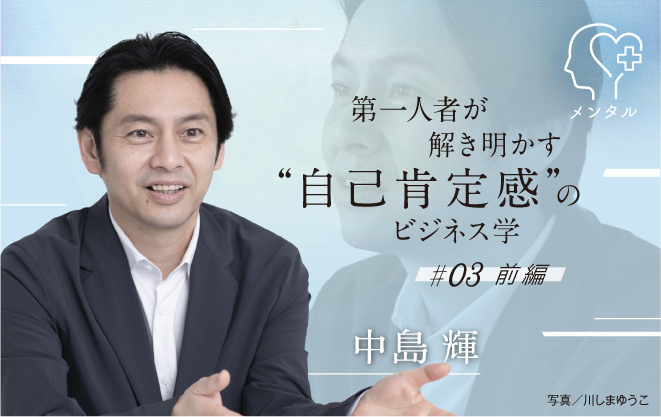

自身の引きこもり経験克服を機に独自のコーチングメソッドを開発し、多数の企業経営者、アスリートなどのカウンセリングを務める中島輝氏。ベストセラー『自己肯定感の教科書』の著者であり、“自己肯定感の第一人者”として注目を集める人気カウンセラーが、社会で生き抜くために必要な実践的な技術を連載形式でお届けする。

写真/川しまゆうこ

心理カウンセラーの中島輝です。

今回、とり上げるテーマは「スポーツが育んでくれるマインド」についてです。部活動など、子どもたちが行うスポーツの狙いとして「健全な心身を育む」ということがよくいわれます。身体を使って行うスポーツが健全な身体を育むことは、誰もが容易にイメージできることでしょう。

一方、心のほうはどうでしょうか? スポーツをするということが心にどんな好影響を与え、どんなマインドを育ててくれるのでしょうか。

目次

スポーツが高めてくれる、自己肯定感を構成する「6つの感」

スポーツが心に与える好影響として、第一に「自己肯定感を高めてくれる」ことがあるとわたしは考えます。

RECOMMEND

前の記事

<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)

子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜

次の記事

<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会

指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜