自身の引きこもり経験克服を機に独自のコーチングメソッドを開発し、多数の企業経営者、アスリートなどのカウンセリングを務める中島輝氏。ベストセラー『自己肯定感の教科書』の著者であり、“自己肯定感の第一人者”として注目を集める人気カウンセラーが、社会で生き抜くために必要な実践的な技術を連載形式でお届けする。

写真/川しまゆうこ

心理カウンセラーの中島輝です。

今回とり上げるのは、失敗を成功へと導くためにリーダーが行うべき「声かけ」です。スポーツには失敗がつきものです。そして、失敗してしまうと「落ち込む」ことにもなります。もしチームのメンバーがひどく落ち込んでしまったとしたら、当然ながらチーム全体のパフォーマンスは大きく低下するでしょう。

そんな事態を招かないためには、リーダーが適切な声かけをすることで、落ち込んでしまったメンバーを立ち直らせてあげなければなりません。心理学の見地から、そのためのポイントを解説します。

目次

「落ち込む」ことは、自分自身を守るための危険信号

スポーツに限ったことではありませんが、なんらかの失敗をした場合に、すっかり落ち込んでしまう人もいます。そもそもわたしたちはなぜ「落ち込む」のでしょうか? じつは、落ち込むことも、人間に必要だからこそ備わっている機能なのです。

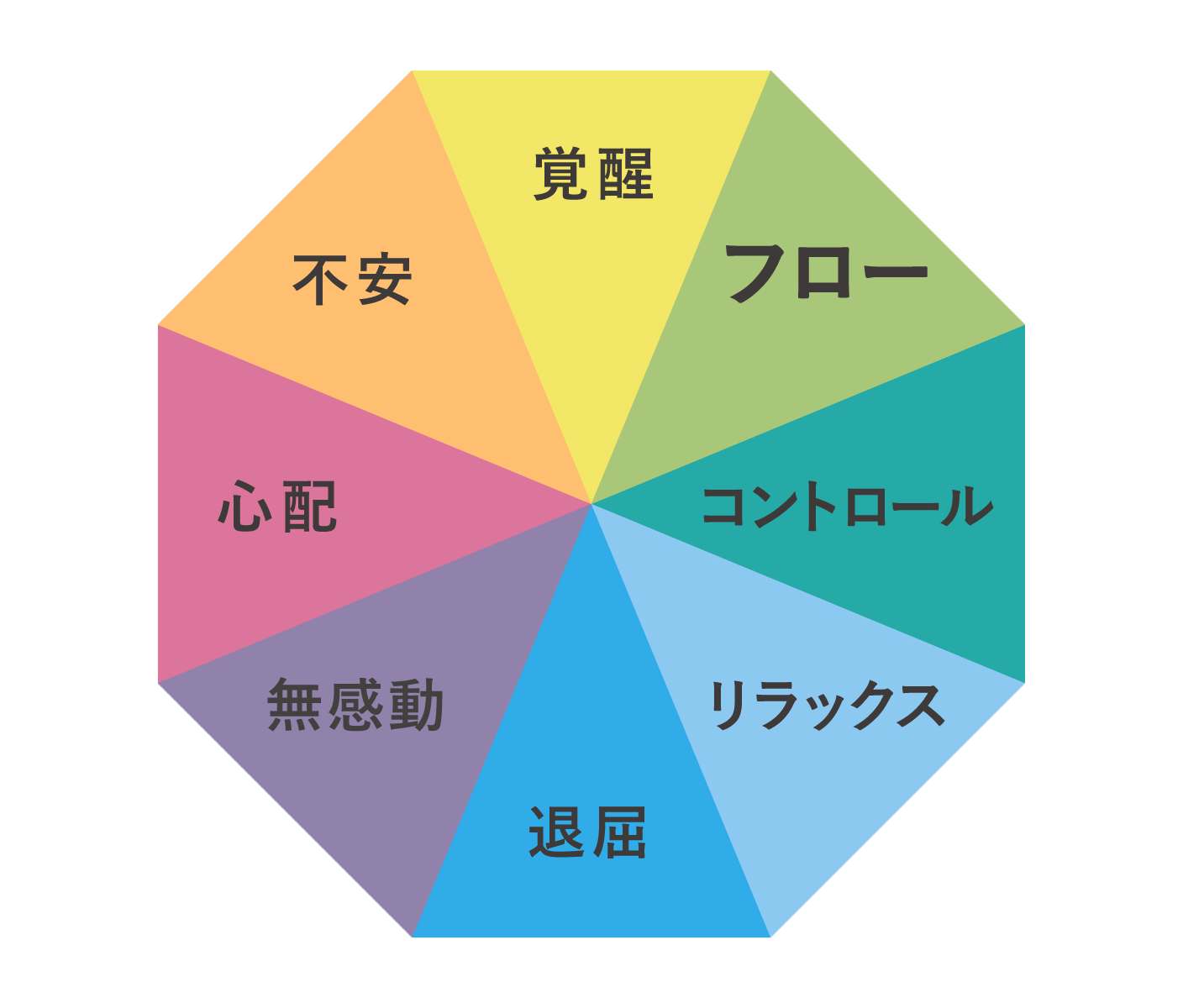

その理由を理解するために、まずは以下の図をご覧ください。これは、ハンガリー出身のアメリカの心理学者、ミハイ・チクセントミハイが提唱したメンタルステート図と呼ばれるもので、人間の心理状態を8つにわけたモデルです。

【ミハイ・チクセントミハイのメンタルステート図】

一見してわかると思いますが、8つの心理状態のうち、「不安」「心配」「無感動」「退屈」の4つはネガティブなものであり、残る4つの「覚醒」「フロー」「コントロール」「リラックス」がポジティブなもの。そして、わたしたちはどんなときに落ち込むかというと、当然ながらネガティブな心理状態のときです。ポジティブな心理状態のときに落ち込むことはありません。

スポーツの場で考えると、人が落ち込むのは、本番を前に不安になったり、それこそ失敗をして「また同じ失敗を繰り返したくない……」と心配したり、失敗したことによって「こんなスポーツをやっていてもいいことも楽しいこともない」と無感動の状態におちいったり退屈を感じたりしたときです。

RECOMMEND

前の記事

<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)

子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜

次の記事

<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会

指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜