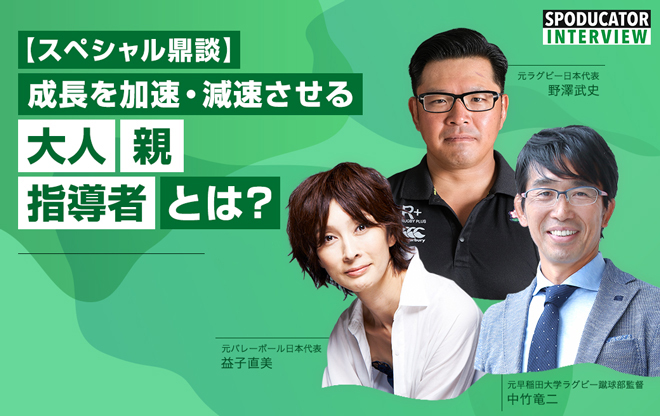

元ラグビー日本代表の野澤武史氏をホストにスペシャルゲストを迎えるこのコーナー。第3回となる今回のゲストは自律支援型の指導法でラグビーの大学選手権2連覇など多くの実績を残した中竹竜二氏、そして小さいうちから自分で考えて行動できるスポーツ環境作りの大切さを、指導の現場に向けて積極的に発信している益子直美氏のお二人。ユースアスリートの成長を加速させるために、周りの大人ができることとは?(※2021年2月に収録)

目次

怒らない指導方法を模索すること

野澤 日本ラグビーフットボール協会のコーチングディレクターでもあり、企業のリーダー育成を行う「株式会社TEAMBOX」代表取締役でもある中竹竜二さん。そして、1980年代後半から1990年代前半の女子バレーボール界を席巻し、引退後はタレントとして活躍されている益子直美さんのお2人です!

益子 よろしくお願いします。

中竹 よろしくお願いします。

野澤 益子さんは、「絶対に怒ってはいけないバレーボール大会」を主催されていますよね。大会の意図について、お聞かせください。

益子 福岡県と神奈川県で開催している「益子カップ」については、最近テレビでも取材していただきました。先月は残念ながら中止になりましたが、今年で7年目です。特別ルールが一つ、「監督が怒ってはいけない」というもの。趣旨は、子ども達が楽しいと思える大会を作りたい、ということですね。最近は小学生でも勝利至上主義の子が多くて、技術はすごく上手くなっていると思います。でも全然楽しそうじゃなくて、途中でドロップアウトしてしまう子もいました。小学生のうちは「楽しい、また明日もバレーボールがやりたい」と思って欲しくて、このようなルールを付けたのです。そして監督さんにとっても、「怒らなかったらどんな指導方法があるのか」を半ば強制的に体験できるというメリットがあります。

野澤 反響はありますか?

益子 参加した子ども達から、お手紙をもらうこともあります。小学生の子でも「監督が怒らないからといって甘えずに、自分達で考えて声出ししました」とか、「監督が怒らないから、今日は絶対無理だと思うボールにチャレンジできました」とか。あとは指導者の方からも、「今まで怒っていたことに気づけた」などの声をいただきます。大会で怒った監督には、バッテンマークの付いたマスクを付けてもらっています。ちょっと落ち着きましょうと(笑)。親御さんからも好評ですし、何より楽しみにしてくれる子ども達が本当に多くて。監督さんたちは嫌なのかなと最初は思っていましたが、リピーターのチームがほとんどです。

中竹 益子カップは僕もテレビでたまたま見て、「これ面白いな」と思いました。試合が終わった後の子ども達が、達成感を感じているのが分かりました。バレーボールに限らず、すべての競技でやった方がいいのにと思いましたね。ただ、益子さんに言われたら、そりゃ怒るの止めますよね(笑)。他の方だったら、逆上する人もいるのかなと。

益子 でも最初の頃は、私が注意しに行くと逆ギレする監督さんも中にはいましたよ。「俺、怒ってないよ」とか(笑)。

中竹 その大会に出場を決めるきっかけは? 監督さん自ら、手を挙げるのでしょうか? 開催の仕方、チームの集め方は気になるところです。

益子 参加チームが55組くらい集まったのですが、特別ルールについて伝えていなかったのです。悪だくみじゃないのですが、当日の開会式にルールを発表しました。皆さん「えー?」となったと思いますし、あまり良くないことですけどね。2回目はどこのチームも来てくれないんじゃないかと思ったら、「また出る」と言ってくださる方が多くて。

野澤 中々したたかですね(笑)。リピーターが多いということは、その大会での効果を感じたということですよね。

益子 そうですね。大会後に懇親会するのですが、最初の頃は昔の武勇伝や指導方法の話をベテランの監督さんがする感じでした。でも3年目くらいからは、「これはセーフなのか」とか、監督さん同士の議論がすごく交わされるようになりましたね。私はアンガーマネジメント(怒りのコントロール)やペップトーク(選手を励ますメッセージ)のセミナー講師もしているので、ちょっとしたコツを伝えることもあります。

RECOMMEND

前の記事

<8・23青森開催>日本指導者協会(JFCA)

子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜

次の記事

★8/1★日本指導者協会(JFCA)

イビチャ・オシムの哲学