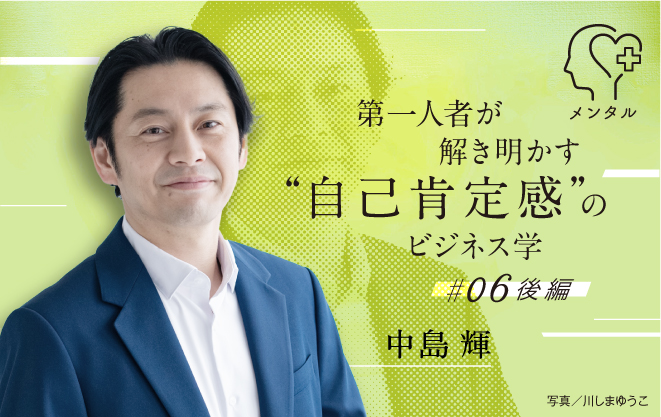

自身の引きこもり経験克服を機に独自のコーチングメソッドを開発し、多数の企業経営者、アスリートなどのカウンセリングを務める中島輝氏。ベストセラー『自己肯定感の教科書』の著者であり、“自己肯定感の第一人者”として注目を集める人気カウンセラーが、社会で生き抜くために必要な実践的な技術を連載形式でお届けする。

写真/川しまゆうこ

プレッシャーに強い人は、「緩衝力」に長けた人

また、「プレッシャーに強い」「プレッシャーに弱い」という言葉も一般的によく使われるものです。プレッシャーに強い人は、「緩衝力」という力が高まっている人のことです。緩衝とは「不和や衝突をやわらげること」という意味です。ものを梱包するときに使う「緩衝材」をイメージしてもらうとわかりやすいでしょう。

つまり、プレッシャーに強い人とは、緩衝力の高さゆえにその場の雰囲気に飲まれずに馴染める人です。あるいは、自分が置かれている状況になんらかの変化が起こったときにも動じることなく柔軟に対応できます。その場の雰囲気や状況の変化といったものを、やわらかく受け止めることができるのです。

一方、プレッシャーに弱い人は逆に緩衝力が低い人のこと。これは、「頑固な人」と言い換えることもできます。自分のなかに「この場はこうあるべきだろう」というふうなかたくなな思考があるため、プレッシャーに強い人とは対照的に、その場の雰囲気や状況の変化をやわらかく受け止められず、「こんなはずじゃない……」というふうにプレッシャーに飲み込まれることになるのです。

RECOMMEND

前の記事

<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)

子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜

次の記事

<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会

指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜